工程智造课程基地:打造未来工程教育的创新高地

在数字化与智能化浪潮席卷全球的今天,基础教育领域正经历一场深刻的范式变革。江苏省滨海中学以敏锐的教育洞察力,率先在苏北地区建成”工程智造课程基地”,这一占地近2000平方米的现代化教学空间,坐落于学校综合实验楼4层,集人工智能、物联网、汽车工程、无人机、机器人、电子工艺及通用技术实验室于一体,构建起覆盖智能硬件全产业链的实践教育平台,为培养面向未来的复合型工程人才提供了创新解决方案。

一、硬核技术支撑:构建全链条智能工程教育场景

该基地以”智能感知-数据决策-系统控制”为技术主线,配备价值逾百万元的先进设备。在人工智能实验区,学生可通过科大讯飞边缘计算设备与开源深度学习框架,完成图像识别、自然语言处理等前沿项目开发;物联网实验室部署LoRa、Zigbee多协议通信网络,结合智能农业沙盘与工业4.0模拟产线,实现真实场景下的数据采集与系统联动。

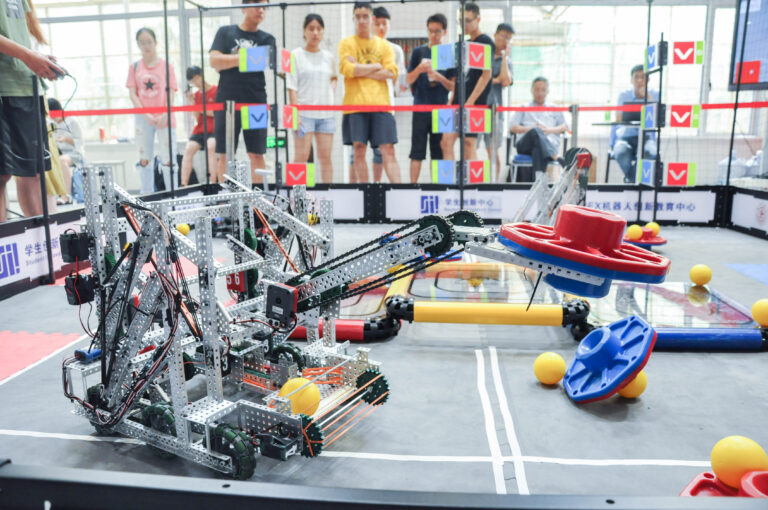

汽车工程实验室引入新能源车三电系统拆解平台与ADAS仿真系统,配备激光雷达点云建模工作站,学生可深度探究智能网联汽车技术原理。无人机与机器人实验室则形成立体化实训矩阵:大疆行业级无人机支持编程控制与遥感测绘,六轴协作机械臂搭配视觉引导系统,配合ROS机器人操作系统,构建起从基础运动控制到智能抓取的进阶学习路径。

二、创新教育范式:PBL模式下的跨学科融合

基地突破传统分科界限,采用”项目引领、学科交叉”的教学策略。每个实验室既是独立的技术模块,又可与其他单元形成有机连接。例如在智慧城市综合项目中,学生团队需要整合物联网传感器数据(环境监测)、无人机航拍建模(空间数据)、机器学习算法(交通流量预测)以及机器人路径规划(物流配送),最终通过数字孪生平台实现系统级仿真验证。

课程体系采用”三层递进”架构:基础层开设《智能硬件原理》《Python与嵌入式开发》等必修课;项目层设置智能温室、自动驾驶小车等20余个主题项目;竞赛层对接全国青少年科技创新大赛、世界机器人大赛等顶级赛事。这种”做中学”的模式使抽象理论转化为可触摸的创新成果,近三年已有37件学生作品获得国家实用新型专利授权。

三、产教融合生态:搭建技术创新孵化平台

基地建设过程中,学校与大学研究院等机构建立深度合作,引入企业级开发环境与行业标准。汽车工程实验室接入国家新能源汽车大数据平台,可实时分析百万辆级车辆运行数据;电子工艺区配备SMT贴片生产线与3D金属打印机,支持从电路设计到产品落地的完整流程。

特别设立的”创客工坊”采用公司化运营模式,由学生自主管理项目孵化。2023年诞生的”智能垃圾分类机器人”项目,结合深度学习与机械臂控制技术,已与本地环保企业达成技术转让意向。这种”校园实验室-产业需求-社会服务”的闭环,有效打通了科技创新价值链。

四、教育辐射效应:塑造区域科创教育新范式

作为江苏省首批STEM教育样本学校,该基地已形成显著的示范效应。每周举办的”工程师开放日”吸引周边中小学逾千名学生参与体验。在2019年全国中小学信息技术创新实践大赛中,基地培养的选手无人机操控和编程挑战赛多名国家级一等奖,创下苏北地区历史最佳战绩。

陆校长表示:”工程智造基地不是设备的简单堆砌,而是教育理念的载体。我们致力于培养具有系统思维、工程素养和创新自信的未来建设者。”

这座矗立在黄海之滨的工程教育新高地,正以硬核科技重塑学习空间,用创新之火点亮青春梦想。当更多青少年在真实工程场景中解决复杂问题,中国基础教育的数字化转型,已然在这片2000平方米的空间里奏响激越的序曲。